コラム

【速報②パブコメ(№21~№49)】令和7年8月28日公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について を読む

3 Ⅱ-4-2-2(17)部分 №21.22

Ⅱ-4-2-2(17) その他

[①・② 略] ③ その他

保険契約の締結(名義変更等による契約の変更を含む。)又は保険募集に関して、以下の措置が講じられているか。

ア. 挙績を指向するあまり、金融機関への過度の預金協力による見込み客の獲得、保険料ローンを不正に利用した募集等の過当競争の弊害を招きかねない行為のほか、作成契約、超過保険契約等の不適正な行為の防止

イ.~ エ.(略)

№21,22は両方共通の回答です。

№21

Q.「挙績を指向するあまり、金融機関への過度の預金協力による見込み客の獲得、保険料ロ-ンを不正に利用した募集等の過当競争の弊害を招きかねない行為」について、「、特定の保険募集人に対する過度の便宜供与」を削除した後も、「過当競争の弊害を招きかねない行為」は「金融機関への過度の預金協力による見込み客の獲得、保険料ロ-ンを不正に利用した募集等」全体にかかるという理解でよいか。

№22

Q.Ⅱ-4-2-2 (17)③アの 「特定の保険募集人に対する過度の便宜供与」との記載を削除するのは、新設するⅡ-4-2-9 (6)やⅡ-4-2-12 との重複を避けるためであり、引き続き、保険会社や保険募集人において、顧客の適切な商品選択の機会の阻害の有無に関わらず、過当競争の弊害を招くおそれのある過度の便宜供与の防止に向けた取組みが求められるという理解でよいか。

A.貴見のとおりです。

なお、Ⅱ-4-2-9(6)及びⅡ-4-2-12 の記載に加えて、過当競争の弊害を招くおそれのある過度の便宜供与も引き続き防止する必要があるほか、保険会社の健全かつ適切な業務の運営を阻害するおそれのある過度の便宜供与についても、これを防止する必要があるものと考えます。

過度の便宜供与に関する規制の趣旨が明記されています。

「競争の弊害を招くおそれのある過度の便宜供与も引き続き防止する必要があるほか、保険会社の健全かつ適切な業務の運営を阻害するおそれのある過度の便宜供与についても、これを防止する必要がある」ということで、過当競争の弊害の防止に加えて「顧客の適切な商品選択の機会の阻害」を防止するという規制の趣旨が追加されたものを解されます。

4 Ⅱ-4-2-9(5)~(10)部分 №23~49

Ⅱ-4-2-9 保険募集人の体制整備義務(法第 294 条の 3 関係)

(5) 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人(規則第 227 条の 2 第

3 項 第 4 号及び規則第 234 条の 21 の 2 第 1 項第 2 号に規定する二以上の所属保険会社等を有する保険募集人をいう。以下、Ⅱ-4-2-9(5) 、(6)において同じ。)においては、以下の点に留意しつつ、規則第227 条の 2 第 3 項第 4 号 及び規則第 234 条の 21 の 2 第 1 項第2 号に規定する保険契約への加入の提案(以下、「比較推奨販売」という。)を行う理由の説明その他二以上の所属保険会社等を有する保険募集人の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられているかどうかを確認するものとする。

①~④(略)(6) 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が、保険会社等に対して過度の便宜供与を求めることは、当該保険募集人において、便宜供与の実績に応じて特定の保険商品を推奨する事態を誘発し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがあるため、防止される必要がある。

そこで、二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、比較推奨販売を行う場合には、顧客の適切な商品選択の機会を確保する観点から、Ⅱ-4-2-12 を踏まえ、保険会社等に対し過度の便宜供与を求めること及び保険会社等から過度の便宜供与を受け入れることを防止するため、自己の規模や特性に応じて、以下の措置を講じているか。(注) 一の保険会社等に専属する保険募集人であっても、専属の維持の見返り等として、保険会社等に対し過度の便宜供与を求めること及び保険会社等から過度の便宜供与を受け入れることがないよう、適切な措置を講じる必要がある。

ア. 過度の便宜供与に係る判断基準の社内規則等の策定

イ. 上記ア.の社内規則等を踏まえた、保険募集人による保険会社等に対する便宜供与の要求及び受入れの制限に関する適切な教育・管理・指導の実施

ウ. 保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証

エ. 上記ウ.の確認・検証結果を踏まえた、経営陣における評価・対応の検討

オ. 自社の比較推奨販売への影響が生じていると認められる場合における、適切な解消措置の実施及び改善に向けた態勢整備(7) ・(8) [略]

(9) 上記のほか、保険募集人による保険募集管理態勢については、保険募集人の規模や業務特性に応じて、Ⅱ-4-2-1 からⅡ-4-2-7 に準じて扱うものとする。

(10) 保険募集人の体制整備の状況については、深度あるヒアリング等のオフサイト・モニタリングを行うことや、必要に応じて法第 305 条に基づく報告を求めること、同条に基づく立入検査の実施を通じて把握する。その上で、重大な問題があると認められる場合には、法第 306 条又は第 307 条第 1 項に基づき行政処分を行うものとする。

この中では、25、28、30、31、34、35、38、48を見ます。

№25

Q.「過度の便宜供与」該否判定について、以下の考え方で良いか。

・(比較推奨販売への影響がない前提にて)特定の保険会社に集中して保険募集人を対象とする教育。

・研修を依頼することは「過度の便宜供与」に該当しない。

・保険代理店のグル-プ会社において、保険会社から業務受託している場合であって、役務の対価に実態がある場合は「過度の便宜供与」に該当しない。また、「ウ.保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証」は、一般的には社内監査・モニタリング等による手法が考えられるが、代理店において特定の保険会社の取扱い割合(シェア)が増加する事象が確認されたとしても、保険料高騰や保険商品切替等を要因とした結果である場合も多いと考えられることから、判断基準等について具体的な事例を提示いただきたい。

A.過度の便宜供与に該当し得るかは、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断されるべきものであり、一概に回答することは困難です。

また、「ウ.保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証」については、例えば、保険会社から特定の便宜供与が行われた後に、当該保険会社の保険商品のシェアが有意に増加したかを確認するということも、有効な確認・検証方法の一つとして考えられます。

一方で、御指摘のとおり、販売シェアは様々な要因により変動することがあり得るところ、影響の要因を検証するうえでは、便宜供与とは別の要因(新商品の発売など)も考慮するなど多角的な検証が行われる必要があると考えます。

「保険会社から特定の便宜供与が行われた後に、当該保険会社の保険商品のシェアが有意に増加したかを確認すること」は比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証の検証方法の一例として示されたものを解されます。そして、「販売シェアは様々な要因により変動することがあり得るところ、影響の要因を検証するうえでは、便宜供与とは別の要因(新商品の発売など)も考慮するなど多角的な検証が行われる必要がある」とされており、新商品の販売などの要素も含めた深度のある検証が求められています。

№28

Q.自動車修理業を兼業する保険代理店が、修理費や工賃単価に関する保険会社との交渉を有利に進めるため、交渉結果が保険代理店における保険引受シェア等に影響を与える可能性を保険会社に示唆することがある。

保険会社が、保険代理店によるこのような働きかけを考慮した上で修理費や工賃単価について保険代理店との間で合意し、かかる合意に基づき修理費を支払うことは、Ⅱ-4-2-12 (1)②ア(ア)に該当し、過度の便宜供与にあたるという理解でよいか。

また、保険代理店が保険会社に対してこのような働きかけを行うことは、過度の便宜供与を求めることを意味し、Ⅱ-4-2-9(6)により禁止されるという理解でよいか。A.過度の便宜供与に該当し得るかは、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断される必要があり、一概に回答することは困難です。

その上で、自動車修理業等を兼業する保険代理店が、保険代理業務において特定の保険会社に有利な取扱いを行う又は不利な取扱いを行わないことを条件に、当該保険代理店が請負った自動車修理に関し、過剰な保険金支払いを求め、保険会社がこれに応じることは、過度の便宜供与に該当する可能性があると考えます。

過度な便宜供与の例が追加されました。特に注意すべきは、特定の保険会社に対する有利な取扱いだけなく、「不利な取扱いを行わないことを条件に」という部分には注意が必要と思われます。

№30

Q.比較推奨販売を行わない場合というのはどのようなケ-スを想定しているか。二以上の所属保険会社等を有する保険募集人のうち、比較推奨販売を行わない場合もア~オの措置を講じる必要があるのか。

A.例えば保険募集人による一又は二以上の保険契約の選別・提案がされることがなく、顧客の判断のみにより、顧客から特定の保険会社又は特定の保険商品が指定され、その結果、保険契約の締結又は保険契約への加入の対象となる保険商品が特定された場合などは、規則第 227 条の2第3項第4号ロ及びハはいずれも適用されませんが、その場合であっても比較説明を行う場合(規則第227 条の2第3項第4号イに規定する場合)には、Ⅱ-4-2-9(6)ア.~オ.に規定する措置を講じることが求められると考えます。

なお、比較推奨販売を行わない乗合代理店においても、Ⅱ-4-2-12 の趣旨を踏まえ、例えば、新たに商品を取り扱うことや、当該商品を優先的に推奨すること等を理由に過度の便宜供与を求めるといったことがないよう、適切な措置を講じる必要があると考えます。

もともと改正案から読み込めた以下の点がより明確化されたように感じます。

- 「比較推奨販売を行わない乗合代理店においても、Ⅱ-4-2-12 の趣旨を踏まえ、例えば、新たに商品を取り扱うことや、当該商品を優先的に推奨すること等を理由に過度の便宜供与を求めるといったことがないよう、適切な措置を講じる必要がある」

№31

Q.「過度の便宜供与」について、例えば、兼業代理店が保険募集とは関係のない本業の支援を過度に依頼するケ-スが該当するものであり、代理店が主催するリスクマネジメントに関するセミナ-のような保険募集に寄与するイベントへの協賛や、保険募集に使用する募集文書の印刷代等への協賛は該当しないという理解でよいか。

A.Ⅱ-4-2-9(6)において防止されるべき過度の便宜供与は、Ⅱ-4-2-12(1)②に基づき過度であると判断されるものが該当します。このため、御指摘のような協賛については、特に協賛金の支出を伴う場合には、Ⅱ-4-2-12(1)②イ.(オ)のように過度の便宜供与に該当し得るものであり、実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するものとなっていないかを検討する必要があると考えます。

特に協賛金の支出を伴う場合について、過度の便宜供与該当性は厳格な検討が求められることが言及されたものと解されます。

№34

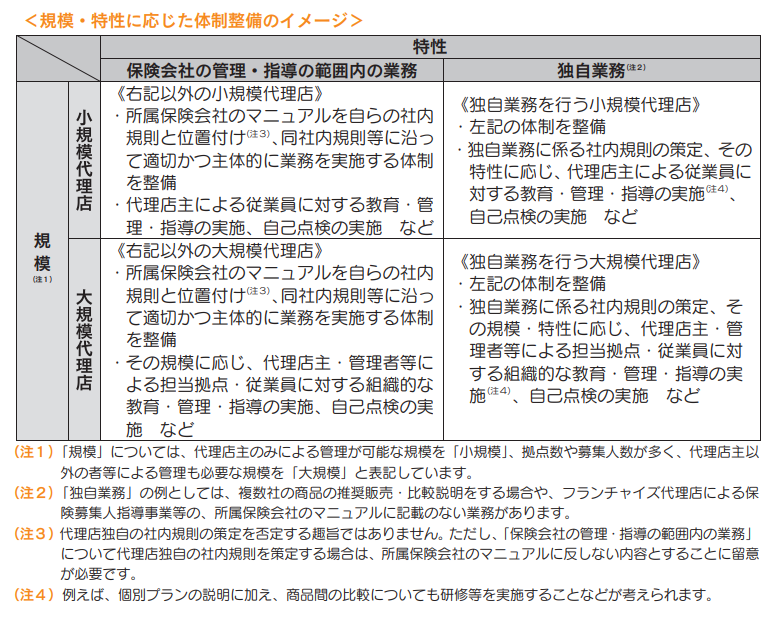

Q.「自己の規模や特性に応じて、以下の措置を講じているか。」とあるが、「規模や特性」は、保険代理店の募集形態や所属する保険募集人の人数、組織的な管理体制の有無、収入保険料などから、個別具体的に判断する必要があり、保険代理店の規模が小規模であったり、取扱商品数が少ない場合でも、最低限必要な体制整備が求められる、との理解でよいか。

A.保険代理店の規模が小規模な場合や取扱商品が少ない場合においても、規模や特性に応じた体制整備が求められます。

規模や特性に応じた態勢整備は、損保協会の募集コンプライアンスガイド2024年2月版(第16版)103pが参考になります。

募集コンプライアンスガイド2024年2月版(第16版)103p https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/boshuguide.pdf

募集コンプライアンスガイド2024年2月版(第16版)103p https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/boshuguide.pdf

№35

Q.(注)に関して、一の保険会社等に専属する保険募集人においては、「専属の維持の見返り」に限らず、現在の委託関係のない保険会社等と新たに乗り合うことの見返りとして過度の便宜供与を求め、または受け入れることも不適切であるとの理解でよいか。その場合、Ⅱ-4-2-12 (1)(注2)においても同様の考え方との理解でよいか。

A.貴見のとおりですので、趣旨を明確化するために、「一の保険会社等に専属する保険募集人であっても、専属の維持の見返り等として、保険会社等に対し」に修正いたします。なお、現在の委託関係のない保険会社等と新たに乗り合うことの見返りとして過度の便宜供与を求め、又は受け入れることが不適切であることは、乗合代理店においても同様であると考えます。

専属維持の見返りとして、部分が「見返り等」としてに修正されました。現在の委託関係のない保険会社等と新たに乗り合うことの見返りとして過度の便宜供与を求め、又は受け入れることが不適切であることが明確になりました。

№38

Q.ウには「過度な」という文言がなく「保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証」となっている理由は何か。過度なものではない便宜供与についても、自社の比較推奨販売への影響の有無の確認・検証を求められるのは、特に中小規模の乗合代理店にとっては実務上かなり負荷がかかるおそれがあるため、趣旨を確認させていただきたい。

A.Ⅱ-4-2-9(6)ウは、保険募集人が当初は過度ではないと判断し、受け入れた便宜供与であっても、比較推奨販売に影響を及ぼす可能性は否定できないことから、保険会社等からの便宜供与一般について確認・検証を求めるものであり、中小規模の乗合代理店であっても、規模・特性に応じて比較推奨販売への影響の有無の確認・検証が求められると考えます。

非常に重要な部分です。「保険会社等からの便宜供与一般について確認・検証を求める」として事後検証の重要性が示されています。

№48

Q.Ⅱ-4-2-9 (6)で保険募集人は「保険会社等に対し過度の便宜供与を求めること及び保険会社等から過度の便宜供与を受け入れることを防止するための適切な措置」が求められている。さらに(10)において「体制整備の状況については、深度あるヒアリング等のオフサイトモニタリングを行うことや、必要に応じて法第 305 条に基づく報告を求めること、同条に基づく立入検査の実施を通じて把握する」とされている。ついては、ここでいう体制整備の完了は、本改正の施行から一定の猶予期間が設定されると理解して良いか。

A.本改正は公表日より適用となりますが、過度の便宜供与の解消措置を講じることにより、顧客保護上の問題が生じるなど、必要やむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに解消へ向けた適切な対応が行われている限りにおいて、公表日時点で解消措置が完了していなくとも直ちに問題視されるものではありません。

なお、公表日時点で体制整備が不十分な場合は、今回の改正の趣旨に鑑み、速やかに体制整備に取り組む必要があると考えます。

また、Ⅱ-4-2-9(10)は、今回新設した項目以外も含めて、保険募集人に対する監督手法・対応を明確化の観点から改めて記載したものです。

これは重要な回答と思われます。

現時点で、すでに過度の便宜供与に該当するものについては、「必要やむを得ない事情がある場合」を除いて速やかに解消措置を完了させることが求められており、その「必要やむを得ない事情がある場合」とは「解消すると顧客保護上の問題が生じる場合」などをいうと解されます。

▼【速報③】令和7年8月28日公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について を読む

https://hkn.jp/column/45

執筆者プロフィール

- 株式会社Hokanグループ 弁護士/パブリック・アフェアーズ室長

兼コンプライアンス室長

2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。

関連記事

- 2025年8月18日令和7年6月分「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」を読む

- 2025年8月1日参議院常任委員会調査室・特別調査室「令和7年保険業法改正の国会論議」を読む

- 2025年8月1日登壇レポート:保険業法改正と業務負荷をチャンスに変える経営戦略@大阪

- 2025年7月29日代理店業務品質評議会(第1回)議事概要を読む

執筆者監修のお役立ち資料

・2025年監督指針徹底解説 保険代理店の今からできる対応事項book

・金融庁出向経験弁護士が答える 「保険業法改正Q&A一問一答」

・【ハ方式→ロ方式】意向把握 完全移行マニュアル

・弁護士監修 乗合代理店の為の保険業法改正対応の手引き

hokan®︎の資料はこちら!