導入事例

「営業現場の見える化」と「育成支援」を両立、オリックス生命が描く“次の営業の在り方”とは

オリックス生命保険株式会社さま(「オリックス生命」と記載)は保険会社の直販チャネルにおいて初めて「hokan®︎」を導入された企業になります。今回はコンサルティング営業本部管掌 業務執行役員の木村さま、コンサルティング営業統括部 西日本推進チーム長の嶋さま、IT本部の棚橋さまに「hokan®︎」導入に至る背景や、現在の活用状況について詳しくお伺いしました。

▼オリックス生命保険株式会社さまのHPはこちら

会社HP:https://www.orixlife.co.jp/

経営戦略の中での営業部門の役割とは

ーオリックス生命さまの事業や営業体制についてご紹介いただけますか?

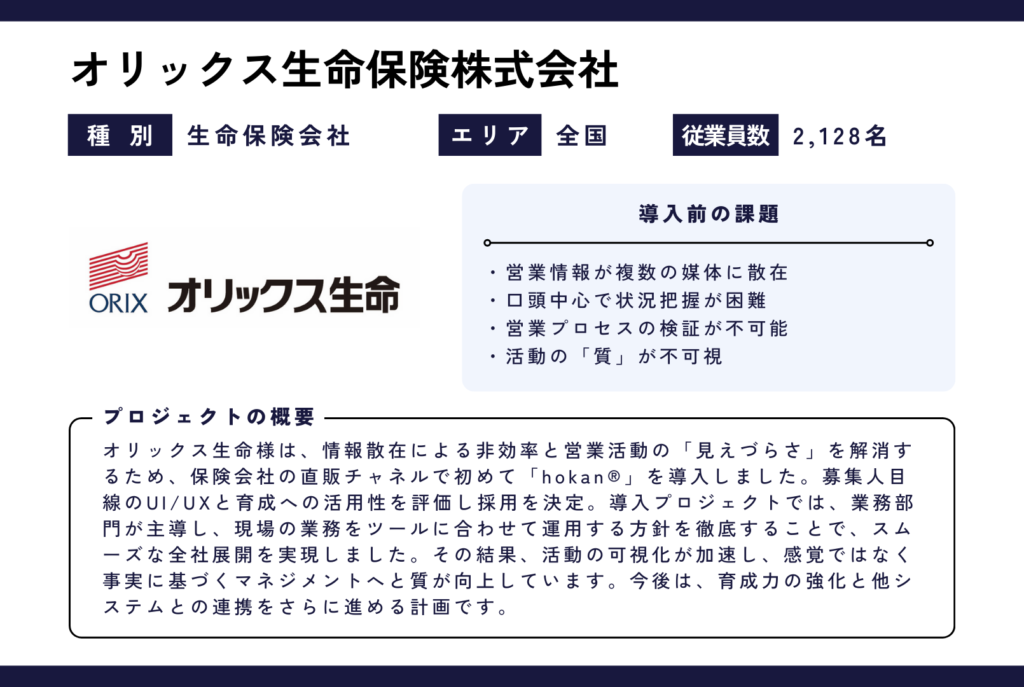

オリックス生命では、代理店・通販・窓販・直販という4つの販売チャネルを展開していますが、その中でも直販は、顧客と社員が直接対面でやりとりできる唯一のチャネルとして、特別な位置づけにあります。直販社員であるキャストは、お客さまに真摯に寄り添い、生命保険を通じてお客さまの問題を解決することを使命としています

この使命感は、単に商品を販売することにとどまらず、「お客さまがまだ気づいていないリスクにまで踏み込み、その問題を解決する」という、問題解決型のコンサルティング営業を徹底する姿勢に表れています。オリックス生命の営業現場は、単なる営業活動ではなく「生命保険の社会的使命を果たすための場」と位置づけられており、「保険の本質を伝え、確かな安心を提供する」という責任を自覚した営業活動がを行っています。

ーコンサルティング営業本部の体制や役割についてもお聞かせください。

組織体制は、コンサルティング営業統括部とコンサルティング業務企画部の2部門で構成されており、コンサルティング営業統括部は全国6拠点の支社、123名(2025年6月1日時点)のキャストが所属しています。支社長・課長はプレイングマネージャーとしてではなく、専任のマネージャーとしてマネジメント業務を担い、キャストの生産性や活動量、移行率(見込顧客の契約化率)などの可視化されたKPIをもとに、営業活動に関する相談やアドバイスを積極的に行うことで、キャスト一人ひとりの業務をサポートしています。

ー営業メンバーの育成方針や研修体制についてはいかがですか?

キャストの育成にも力を入れており、未経験者の採用を前提とした研修体制を整備しております。入社後は2ヶ月間の研修やその後の実践的なOJTを通して、独り立ちしていく流れが定着しています。現場では、週2回の朝礼に勉強会を組み込み、インプットとアウトプットの循環を促す機会を継続的に提供し、営業としての成長を支える環境を整えています。

コンサルティング営業本部管掌 業務執行役員 木村さま

営業の「見えづらさ」と非効率が課題に

ー「hokan®︎」導入前にはどのような課題があったのでしょうか?現場での業務課題について教えてください。

営業現場ではさまざまな業務課題が顕在していました。例えば、営業活動の案件情報や進捗状況がキャスト個人の手帳やExcel、自社システムなどさまざまな媒体で管理され、情報が散在していたのです。課長との面談(週2回)においても、活動状況の確認は「現在の案件状況はどう?」「来週予定入ってる?」といった口頭のやり取りが中心で、定量的かつ具体的な状況把握が困難な状況でした。

その結果、キャストとマネージャー間のコミュニケーションは表層的なものにとどまりがちで、案件進捗のボトルネックやお客さまの課題を深掘りすることが難しく、提案内容や営業プロセスの妥当性を検証、振り返る術がないという問題に直面していました。

ーマネジメント側からは、どのような点が課題でしたか?

活動量は多いのに成果が上がらないキャストの存在や、業績は良いが再現性のない営業スタイルなど、マネジメント側として把握したい「質」の部分が見えないことも大きな課題でした。営業現場を可視化し、コミュニケーションをより本質的なものへと変えていく必要があったのです。

こうした背景において注目されたのが、「コミュニケーションツールとしてのhokan」という視点です。単なる営業管理ツールではなく、キャストとマネージャーの間で事実ベースの対話を可能にする“共通言語”として機能することが、導入に繋がるポイントの一つでした。活動量や案件状況といった定量情報が可視化されることで、「なぜこのキャストは成果が出ないのか」「この案件はどこで停滞しているのか」といった深掘りが可能となり、営業支援や育成の質を高める起点として新しいシステムの導入を検討しました。

数ある選択肢から「hokan®︎」を選んだ理由とは

ー検討段階においてhokanを選択肢にいれた理由はなんでしょうか?

オリックス生命では、他の保険会社向けのシステムも選択肢に含めて検討を進めていました。その中で、「hokan®︎」が持つ「募集人目線で設計されたUI/UX」や「営業プロセスを可視化する柔軟性」に大きな魅力を感じました。

過去に「hokan®︎」を見たことがありましたが、担当者が「分かりやすく、直感的に使える」と好印象を持っていたこともあり、導入候補として浮上していました。従来の活動記録を残すための顧客管理ツールでは、「攻めの営業」を実現するには限界があるという認識の下、キャストの行動を支援し、マネジメントに活かせるツールとしての期待を「hokan®︎」に持ちました。

ー最後に決め手となったポイントが気になります。

決め手となったのは、システムの思想とオリックス生命の営業方針が合致していた点です。マネジメント視点で「活動の質と量を可視化できる」「育成に活用できる」「運用の柔軟性が高い」といった機能面での優位性に加え、導入後の拡張性や現場の負荷に配慮した開発姿勢も大きな後押しとなりました。今後の法令対応も標準で実装していく点は高い評価になりました。

コンサルティング営業統括部 西日本推進チーム長 嶋さま

導入の裏側と、スムーズな展開の工夫

ー導入プロジェクトの進め方についてお伺いできればと思います。

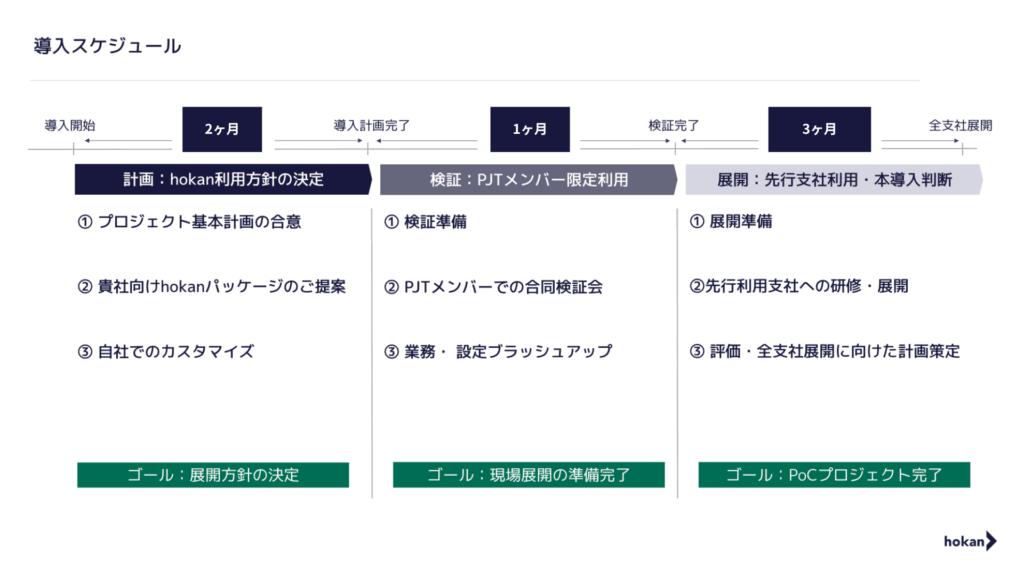

「hokan®︎」の導入にあたっては、一般的にありがちな「とりあえず無償トライアルで使ってみる」といった進め方は避け、「最初から有償で小さく始めて、徹底的に使いこなす」方式を選択しました。初期の3ヶ月はコアメンバーによる徹底運用に集中し、その後、現場に展開する方法を採用しました。半年で拠点ごとの運用定着を果たし、全社導入へとスムーズに移行しています。

ー導入時に工夫されたことはございますか?成功のポイントとは?

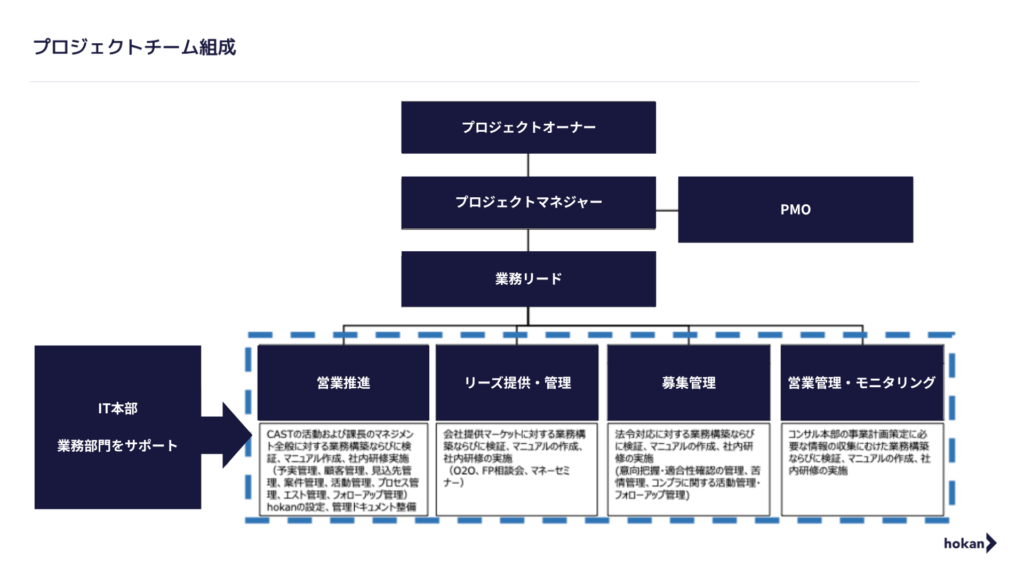

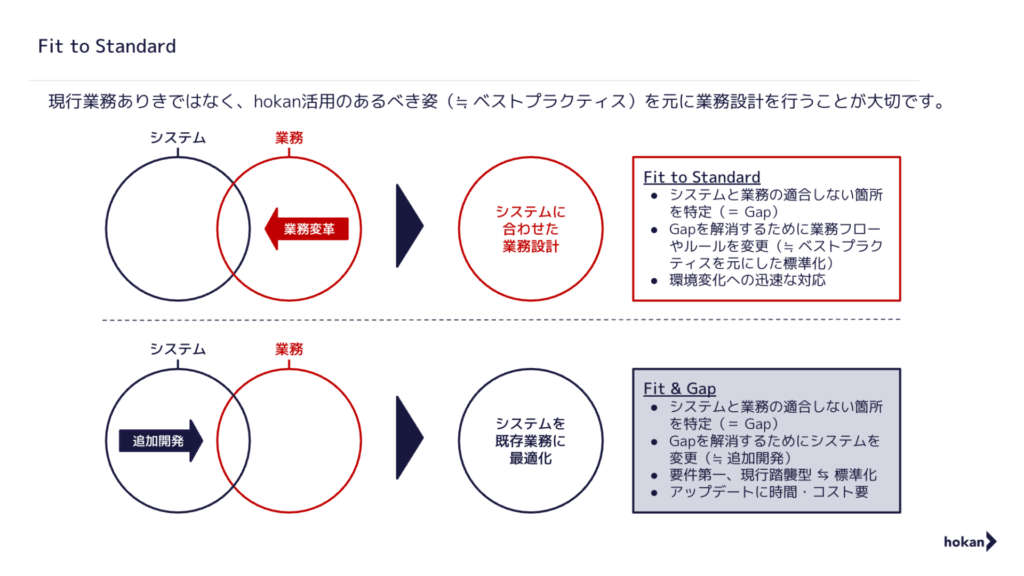

まずは、コンサルティング業務企画部主導で「Must(必須機能)」と「Nice to have(将来的に必要な機能)」を明確に切り分け、システム導入の目的を徹底的に言語化したことだと思います。そして、プロジェクトは業務部門がリードすることで、IT部門関与を必要最小限にとどめることができ、IT部門の負担を最小限にすることができました。「業務部門自身が、自分たちの目的に合ったシステムを選び、導入まで進められたという点が、このプロジェクトの特徴です。IT部門のリソースを必要以上に使わずとも、業務部門自身が責任を持って業務フローの見直しや要件定義を行い、必要な改善を自ら実行するという、現場主体のプロジェクト推進体制が成功を後押ししました。

オリックス生命内「hokan®︎」導入プロジェクトチームの構成イメージ

オリックス生命内「hokan®︎」導入プロジェクトチームの構成イメージ

また、カスタマイズに依存せず、現場の業務を柔軟に変化させながらツールに合わせていく運用が徹底されたことも、導入成功の大きな要因です。業務上の「できない理由」に固執せず、実現したい目的に向けてシンプルに導入を進めたことで、社内の共通理解とスピード感ある展開が可能になりました。

導入効果と社内の変化

ー「hokan®︎」導入後、業務やマネジメントにどのような変化がありましたか?

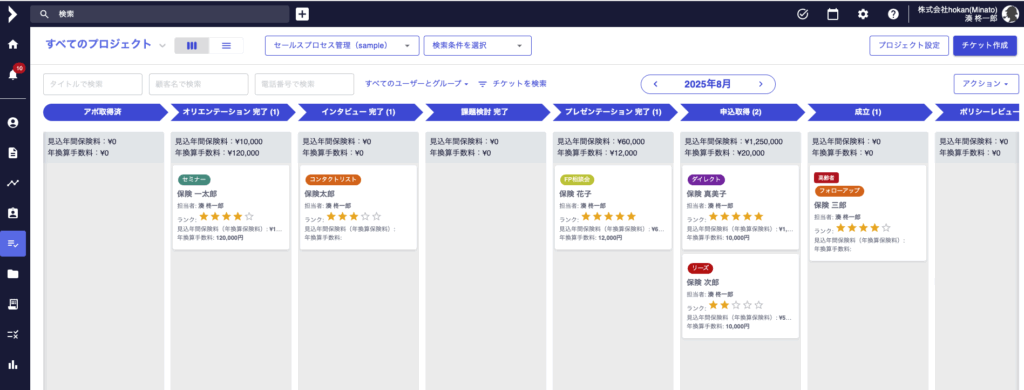

営業活動の「可視化」が一気に加速しました。キャスト・マネージャー双方が、案件やスケジュールを一元的に把握できるようになり、「このキャストは活動量が不足している」「今月の案件が十分にない」といった状況を、画面を見ながらリアルタイムで把握できるようになりました。

また、営業活動の記録がタイムラインとして蓄積されるため、相談時にも「今はこの状況だよね」と事実ベースで会話ができるようになり、指導や支援の質が格段に向上しました。従来の「やっているつもり」や「感覚ベース」のマネジメントから脱却し、事実に基づくコミュニケーションが定着しつつあります。

「hokan®︎」における営業活動の進捗確認や案件管理の画面イメージ

「hokan®︎」における営業活動の進捗確認や案件管理の画面イメージ

ー定性的な効果も見られていますか?

「自分の活動が他者からも見えている」という意識が浸透し、キャスト側の行動に好影響を与えています。実際、以前はバラバラだった手帳やExcelでの管理も、今では「hokan®︎」での記録が主流となりつつあり、営業活動のプロセス改善や再現性ある成果創出への期待が高まっています。

IT本部 棚橋さま

今後の展望と「営業の在り方」再定義へ

ー今後、「hokan®︎」をどう活用していきたいとお考えですか?

今後の展望としては、営業活動の更なる「質の向上」と「育成力の強化」が掲げられています。現在も対応履歴の入力にばらつきがあり、本当はより詳細な情報が入力されていれば具体的なアドバイスができたのに、といったコミュニケーション不足による機会損失を生まないよう、入力項目の標準化・詳細化を実現することで、成果の差異を生む要因をより明確にし、組織全体の営業力底上げにつなげたいと考えています。

また、マネージャー育成という観点では、「現場で成果を出したプレイヤー=良いマネージャー」ではないという認識が強くあります。部下を育成するためには営業活動を言語化し、伝える能力が必要になります。そのためにも、「hokan®︎」に蓄積されたデータ活用が不可欠です。事実に基づいた指導を通じて、組織全体の育成力向上を目指していく計画です。

さらに、目標管理や活動評価といった機能の拡充、モバイル対応の強化、API連携による他システムとの連携なども視野に入れており、守りと攻めの両面を兼ね備えた営業支援体制を整備していく方針です。

こちらの事例も

あわせて読まれています